Introduction

Pendant longtemps, “offshore” a rimé avec projets bancals, réunions interminables et économies décevantes. Ce tableau n’est plus d’actualité. Le travail à distance est devenu la norme, les outils ont mûri, et les prestataires sérieux fonctionnent aujourd’hui au même niveau d’exigence que vos équipes internes. L’enjeu n’est pas de “faire à bas coût”, mais de gagner en capacité et en vitesse tout en gardant la main sur le produit. Voyons ce qui a réellement changé — sans jargon, avec des exemples simples.

Pourquoi les clichés ne tiennent plus

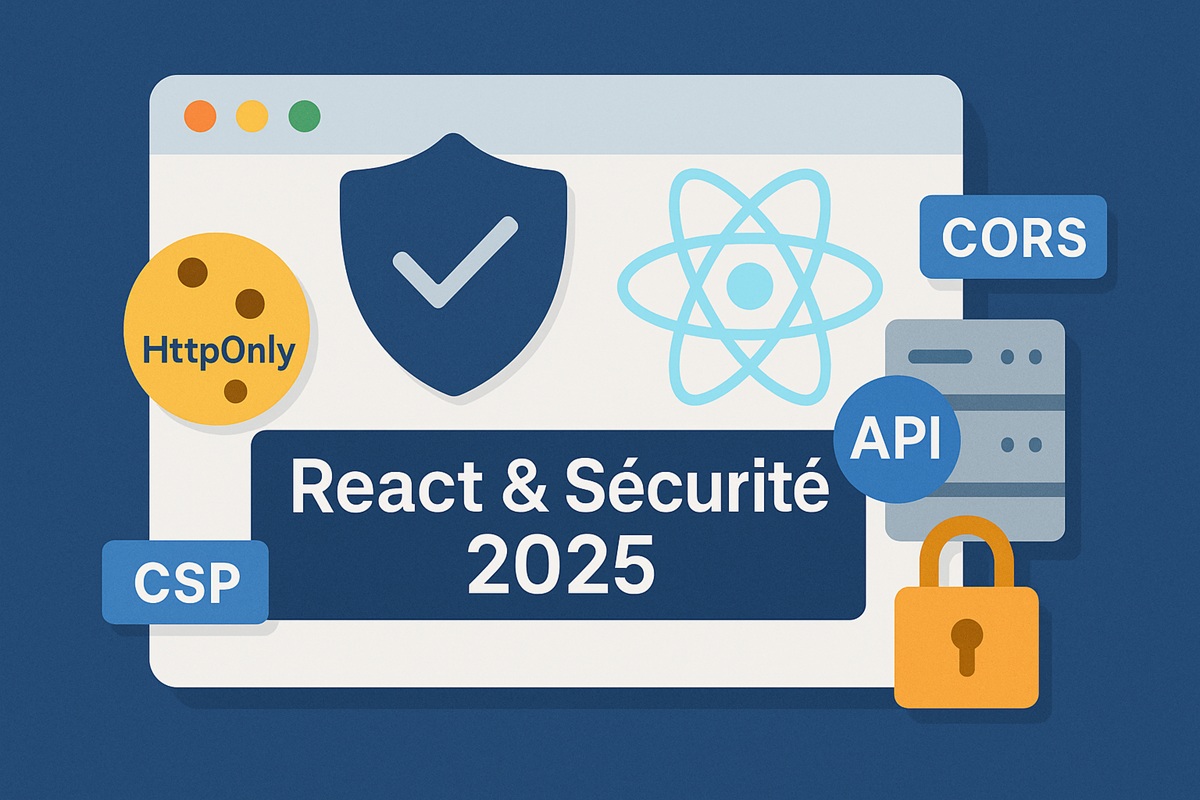

D’abord, on ne juge plus un partenariat au “taux journalier”, mais à ce qui est livré : régularité des versions, qualité du code, temps de réaction en cas d’incident. Ensuite, la visibilité n’est plus un problème : un tableau d’avancement partagé montre l’état des tâches, les priorités et les risques. Enfin, la sécurité est traitée sérieusement dès le départ : comptes nominatifs, droits limités, authentification forte, environnements séparés et vérifications régulières.

Autre point clé : la distance n’empêche pas de bien travailler ensemble. On garde 2 à 4 heures d’horaires communs pour les décisions et les points importants ; le reste se fait à l’écrit (tickets clairs, comptes-rendus courts), ce qui évite les malentendus et fait gagner du temps. Résultat : moins d’attente, moins de réunions, plus de livraisons prévisibles.

Trois exemples concrets

1) PME e-commerce : retrouver du souffle sans tout réécrire

Une boutique en ligne traînait un “bloc” applicatif lent à faire évoluer. Plutôt que de tout casser, elle a confié à une petite équipe externe un objectif simple : extraire une fonctionnalité à la fois (par exemple la gestion des promotions), la stabiliser, puis passer à la suivante.

Règles de base : petites livraisons fréquentes, tests automatiques, revue rapide de chaque changement, et un tableau d’alerte en production. En trois mois, les incidents ont baissé, les sorties sont devenues régulières, et l’équipe interne s’est recentrée sur les idées produit. Ici, l’offshore n’a pas été “moins cher”, il a été plus efficace.

2) Éditeur SaaS : innover sans bloquer l’existant

Un éditeur voulait ajouter une brique d’IA sans ralentir sa plateforme principale. Il a confié l’exploration (maquettes, essais techniques, retours utilisateurs) à une équipe déportée, avec des objectifs courts et datés. Dès qu’une piste était validée, l’équipe au cœur du produit reprenait la main pour l’intégrer proprement.

Bénéfice : des essais rapides, peu de risques, et une intégration maîtrisée. La distance a servi de tampon : on expérimente à côté, on branche ce qui marche.

3) Scale-up FinTech : stabiliser l’app sans surchauffer l’équipe

Une scale-up de paiements voyait ses développeurs s’épuiser entre correctifs urgents et nouvelles fonctionnalités. Elle a confié à une petite équipe offshore la maintenance courante : correction des bugs, petites améliorations d’interface, mises à jour de sécurité.

Organisation simple : file d’attente claire des sujets, petites mises en production régulières (en journée, retour arrière possible) et compte-rendu court après chaque intervention. En quelques semaines, le stock d’incidents a chuté, les utilisateurs ont moins râlé, et l’équipe interne a retrouvé du temps pour livrer les nouveautés attendues. L’offshore a joué son rôle de pare-chocs : il absorbe le quotidien pour que le cœur de l’équipe avance.

Comment bien s’y prendre (le minimum vital)

- Commencer petit. 2 à 6 personnes suffisent pour tester le modèle sans risque.

- Clarifier la cible. Ce que vous voulez livrer ce mois-ci, ce trimestre, et ce que “fini” veut dire.

- Montrer le film, pas la photo. Un tableau simple qui affiche l’avancement, les bugs et les délais.

- Sécuriser dès le départ. Comptes nominatifs, droits limités, secrets gérés, environnements séparés.

- Écrire l’essentiel. Une note de 10 lignes vaut mieux qu’une heure de réunion floue.

- Rester régulier. Un point court chaque jour ou deux, une démo fréquente, et des livraisons petites mais continues.

Conclusion

L’offshore IT d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec les récits d’hier. Bien cadré, il accélère, stabilise et apaise vos projets : vous livrez plus souvent, avec moins de surprises, et vous gardez la main sur les décisions. La clé, ce n’est pas la distance : c’est la façon de travailler.

Vous voulez tenter l’expérience dans de bonnes conditions ? On peut vous aider à monter une petite équipe dédiée, poser les règles simples qui font la différence et suivre le coût réel (pas seulement le tarif).

Partagez-nous vos objectifs et votre contexte : on vous propose un format léger pour démarrer rapidement.